里親子支援の

アン基金プロジェクト

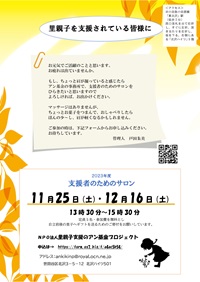

アン基金の活動

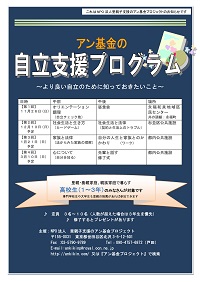

自立支援プログラム

里親家庭・養親家庭・親族家庭などで暮らす高校生の、自立や仲間作りを応援するプログラム(全4回)を開催しています。無事に修了した方には自立に役立つプレゼント差し上げています。

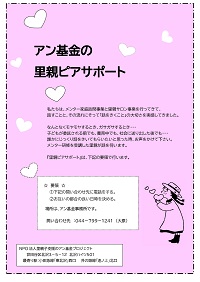

自立後の里親子へのサポート

里親家庭で育った子ども(里子OB)が生活の基盤を作るのに困った時、住まいにかかる費用や医療費など資金を子どもに貸し付け、子どもの自立を援助します。困った時には1人で悩まずに、里父母さんを通して、またはご自身で、事務局に相談してください。

【アン基金自立支援資金貸付金】

オレンジリボンネット

気持ちを分かち合いましょう。ひとりひとり、自分が過去や現在のありのままの気持ちに気づくことが子どもの虐待防止につながります。 【オレンジリボンネットWEBサイトへ】

history

月刊福祉2004年7月号(全国社会福祉協議会出版部)より抜粋

◆里親としての挫折を経て

私は1980年から東京都の養育里親として、長期、短期を含め今日まで6人の子どもたちを委託されて育ててきた。当時は実子も2人いたため、里親時代は育児につぐ育児といっても過言ではないほどに多忙な日々だった。

里親を始めた当初、実子はそれぞれ8歳と7歳であり、その育児経験を活かしてあたれば、それほど難しくはないだろうと気軽な思いであったことは否めない。しかし、初めに委託された子どもは、産院から乳児院、児童養護施設の入所を経ており、長い施設生活のために退行と固着の症状を呈していた。委託当時は5歳半であったが、いわゆる精神年齢は3歳程度で、半年後に小学校入学が控えていたことから養育は苦労の連続であった。

結局、4年半後には不調となり施設に戻ることとなった。

この挫折の経験は私に罪悪感をもたらし、20年経った今もその気持ちが消えることはない。

その頃は、里子養育に活かしたいとカウンセリングアカデミーに2年間通っていたことで、ある程度気持ちの整理をつけることができたが、残る子どもたちを育てて送り出すことができたのは里親仲間のお陰であった。

一般の育児書には載っていない里子と呼ばれる子どもの養育には、同じ境遇の子どもを育てている里親同士の情報交換が必要不可欠であった。また、里親は自分一人ではないという連帯感が気持ちの支えとなったのである。

◆アン基金プロジェクトの設立

このような里親経験者の思いが、里親として現役で頑張っている人たちに向けられた。数会の集まりをもっていたOB里親たちの中から、里子の自立時に必要なお金の問題について、育てた里親の負担では子どもに甘えがでることや、何人も育てた里親なら経済的にも苦しいのではないかという指摘がされ、どこか相談支援する窓口がないだろうかという声が上がったのである。そして、そのような期間がないのであれば、自分達でつくろうということになった。

子どもたちを育て終えた里親たちは、それまでの経験からさまざまな思いを抱いていたことから、機が熟したかのように素早く対応が進み、里親仲間に呼びかけてメンバーを集め、会計、事務局、代表と決めて活動が動き出した。

措置費が打ち切られる18歳以上の子どもに対しては、就職支度金や進学の際の奨学金等の仕組みはあるが、それだけでは支えきれない出費は子どもたちが自力で解決するか、育ってきたなかでの縁に頼るしか方法はなかった。

子どもたちの自立の向けた経済支援への取り組みからスタートする形で、1997年5月、アン基金プロジェクトの活動が始まった。

「アン」とはモンゴメリの小説「赤毛のアン」の主人公、アンにちなんだものだ。子どもたちが彼女のように健やかに育ってほしいという願いを込めている。

初めは、子どもたちの自立支援金としてアン基金(後述)を積み上げるために、メンバーは物品を持ち寄りバザーに出店し、パンフレットを印刷して会員を募り、コンサートを開くなどして、走り回った。やがて、活動に賛同してくださった方々から、ポストカード、一筆箋、ピンブローチなどの支援グッズを提供していただくようになり、徐々に会員も増え、アン基金通信の発行が回を重ねる頃から、活動範囲は広がっていったのである。

◆活動内容の広がり

アン基金(里子自立支援資金)

自立支援金「アン基金」は、自活するための住まいの当初費用(敷金、礼金、前家賃など)、月額3万以上の医療費、運転免許取得に要する費用、その他緊急に必要となった費用を対象に貸付を行っている。

今年で6年目となり、基金も今では850万円を上回るようになった。今までに貸与した子どもたちは10人に及ぶ。無利子、無担保の貸付で本人の信用だけが担保となる。子どもの収入と暮らしぶりに合わせて、無理のないように返済計画を立てている。そうした、目の届く範囲の活動や基金の規模を考慮して、当初は東京都内の在住者を対象にスタートさせた。現在6人の子どもが無事返済を完了しており、貸付返済中の子どもたちについては引き続き見守り続けている。

また、バザーやコンサートを行なう時は、子どもの職場の都合がつく場合には会場の手伝いをしてもらっている。自由参加ではあるが、子どもとの交流を深めることによる精神的なケアの充実と、将来このような活動を継いでくれる人材を子ども達の中から育てたいとの思いがある。

2003年にNPO法人としての認証を受けた後、貸し付け対象を東京在住の里子から東京近県の里子たちにも広げ、この3月には埼玉県の里子OBに対して、運転免許取得費用の貸し付けを行った。

研修会

活動の主たるものは、あくまで里子の自立を支援するアン基金の運営であるが、里親に対するサポートも大事なことである。そこで、里親養育に関する講師を招いた研修会も当初から始めている。第1回は、養子、里子、不登校児と国際的に深く関わってきたイタリア在住の国際里親、宮川秀之、マリーザ夫妻を迎えた。以降も、大原幽学の換え子教育を取り上げた記念シンポジュウム、世界の子どもを撮っている写真家の石亀康郎氏による「デンマークの自然教育幼稚園」、オーストラリア・メルボルン開催の世界里親、里子大会参加者による報告会などを開いてきた。

最近の3年間は、中核講師に東京福祉大学教授へネシー澄子氏(現NPO法人アン基金プロジェクト理事長)を迎えて、年5回の「里親学級」連続講座となっている。

プログラムも「アメリカの児童虐待予防と治療―小舎制とイギリスの社会的養護」「CAPプログラムから学ぶー子どもの人権と虐待防止」「PTSD」「アメリカ最新システムー里親訓練1」「ABC療法―里親訓練2」「自閉症児への対応」「ADHDサポートネットワーク」「里親養育事例研究」など、専門的でより具体的な内容になっている。

普及啓発―里親体験記録

アン基金プロジェクトでは、地域の集まりに語り部隊として出向き、里親体験を発表し、理解していく活動と同時に、貴重な里親体験を取材し、記録出版する普及啓発にも取り組んでいる。この活動によって里親開拓が進むというよりも、まずは里親を理解していただきたいという思いがある。2003年3月には里親体験シリーズの第1号として『今が春よ!』を発行し、好評のうちにほぼ完売した。2004年には第2号『宝の守り人たち』を発行した。これは53人の子どもたちを育てた方とハンディキャップがある里子を養育している方々の記録である。全国の多くの素晴らしい里親の活動について、これからも1年に1冊のペースで発行していく予定である。

※この記事はアン基金最初の代表 村山水穂子氏により2004年に書かれたものです。

You may give them your love but not your thoughts,

For they have their own thoughts.

You may house their bodies but not their souls,For their souls dwell in the house of tomorrow,

which you cannot visit, not even in your dreams.

書籍案内

いまが春よ!

アン基金 体験シリーズ第1集

村山水穂子 編

2人のタイプの違う里親の生い立ちと里親になっていく課程。子育てに奮闘し、育て上げた子どもたちのその後の様子まで。

宝の守り人たち

アン基金 体験シリーズ第2集

村山水穂子 編

東京都の養育家庭制度の下で育てた53人の子育てを紹介。

里親さんたちとの出会い・そしてこれから(川名はつ子 著)/知的障害をもつ子の里親/障害をもっていた子と今病む子の里母/不調を乗り越え再出発した里親

里親学級講演録1

アン研修部 編 300円

自閉症児と共に(長内 博雄氏)

AD/HDサポートネットワークの働き(猪飼 ユリヤ氏)

里親になるまで

研修シリーズ1

アン研修部 編 300円

~自分の人生を振り返って~

子どもとの交流期間がお母さんになるための、準備の妊娠

期間よ

里父になったあなたに

研修シリーズ2

アン研修部 編 300円

~里母から見た里父の働き~

ただ一緒に暮らしてやるだけでいいんだよ

思春期に迷っている君へ!

研修シリーズ3

アン研修部 編 300円

~先輩達からのメッセージ ~

いいんだよ!いっぱいやっていいんだよ 今に気がつく

から

措置解除後

研修シリーズ4

アン研修部 編 300円

~巣立ちから始まる第2の付き合い~

1本の電話でK子は生まれて初めて自分の兄や姉たちと

会うことになりました

自立に向けて

研修シリーズ5

アン研修部 編 300円

~自分の人生の居場所を見つけた子ども達 ~

久しぶりに会った彼の手は、包丁でできた傷や、固くなったタコやひび割れた甲をしていて・・・

赤ちゃん返り

研修シリーズ6

アン研修部 編 300円

~プラスの退行現象 ~

乳母車を見て「私、まだこれ乗せてもらっていない!」といいました

知的障害を持つ子ども

研修シリーズ7

アン研修部 編 300円

~ボーダーの子を養育して~

「私たちはいつまで保護者なのでしょうか?」

里親家庭で育つ実子

研修シリーズ8

アン研修部 編 300円

~実親(里親)と里子のはざまで~

親たちの選んだ道に同行を余儀なくされた2人の息子たちにとって降ってわいたような・・・

実親との関わり

研修シリーズ9

アン研修部 編 300円

~子どもの願う道を選ぶ援助者 ~

子どものしつけを実親の前でやって見せたのです。母親の顔がみるみる変わり、自分で・・・

思春期に迷っている君へ2

研修シリーズ10

アン研修部 編 300円

~先輩達からのメッセージ~

里親さんに存分に甘えて、存分に反抗させてもらった

里親であることの葛藤と対処

~家族的文脈と福祉的文脈の交錯~

安藤 藍 著 ミネルヴァ書房(2017年2月) 6,050円

里親さん約30名にインタビューをさせていただいた語りをもとに、書きました。里親養育が語られるとき、血縁も法的関係も超えた家族のような眼差しが向けられもしますし、里親自身も日常的にはふつうの家族と思う方が多いと思います。しかし、努力すれば家族になれる、というほど簡単でもきれいでもないこともわかっている。でも、色々な葛藤も全部含めて、里親であるということなのではないだろうかと思います。(安藤)

子を愛せない母、母を拒否する子

ヘネシー澄子 著 学研プラス(2004年10月)

見知らぬ人の前では良い子なのに、母親に攻撃的で自制心がきかない子がいます。適切な時期に母と子の間に愛着の絆が形成されなかったことによる「愛着障がい」の実例を取りあげ、「脳科学」の知見を踏まえて解き明かします。

里親とは何か

~家族する時代の社会学~

和泉 広恵 著 勁草書房(2006年3月) 3,080円

里親さんには、保育士やワーカーなど他の立場の人とは異なる時間の感覚があるような気がします。目先の結果にこだわるのではなく、こんなにも長い時間をかけてひとりの人間を一途に思い続けることができるのが、まさに里親であり「親」なのだと実感しました。この本が、読んでくださる方にも何か「家族」について考えるきっかけとなればと願っています(和泉)

気持ちのキセキ

箱崎幸恵・文/せきあやこ・絵 明石書店(2008年10月) 1,260円

この絵本は、「エモーショナル・リテラシ

ー」という、感情を言葉で表現する力を育むことをテーマにつくりました。これは、子ども虐待防止のオレンジリボン運動ともつながっています。オレンジリボン運動を始めた時のスローガンは、「自分の気持ちに気づくことは子ども虐待の防止につながります」でした。感情を表現せずに抑圧し続けることは、暴力や生きづらさにつながります。(箱崎)